青海作用金針發展規劃

藏醫金針不僅是一種調理疾病的手段,更是藏醫文化傳承的重要載體。在藏醫的典籍中,詳細記載著金針的制作工藝、穴位定位、操作方法以及各種病癥的調理方案。一代又一代的藏醫大師們,通過師徒相傳的方式,將這些寶貴的知識和經驗傳承下來。每一位學習藏醫金針的弟子,都要經過多年的刻苦鉆研和臨床實踐,不僅要熟練掌握金針的操作技巧,還要深入理解藏醫的理論精髓。在這個過程中,藏醫金針所蘊含的文化內涵和醫者精神也得以代代相傳,不斷發揚光大,成為連接古今藏醫智慧的紐帶。一年之中,春秋寒暑平穩季節進行金針灸刺一至兩次,不宜超過兩次。青海作用金針發展規劃

公元 12 世紀,藏醫昌狄?班旦措吉的《解剖明燈》為金針療法奠定解剖學基礎。在當時,人體解剖學知識相對稀缺,而昌狄?班旦措吉不畏艱難,通過對人體結構的深入研究和探索,撰寫了這部具有里程碑意義的著作。《解剖明燈》詳細描繪了人體各個、組織的形態、位置和結構關系,讓藏醫們對人體內部有了更清晰、準確的認識。這對于金針療法來說至關重要,因為只有準確了解人體解剖結構,才能精細地選擇穴位,確定針刺的深度和方向,避免對重要和組織造成損傷。昌狄?班旦措吉的研究成果,使金針療法從以往更多依賴經驗的實踐,逐漸走向了更加科學、規范的道路,為金針療法的發展提供了堅實的解剖學支撐,讓藏醫在運用金針療法時更有信心和把握。青海靠譜的金針型號針對體溫衰退、遺尿、失語謇言等情況,藏醫金針或有改善作用。

藏醫金針與現代醫學相比,有著獨特的優勢和特點。現代醫學在疾病的診斷和調理方面,依靠先進的儀器設備和科學的實驗研究,具有精細、高效的特點。而藏醫金針則從整體觀念出發,注重調節人體的陰陽平衡和氣血運行,強調人體自身的自愈能力。它不僅能夠調理疾病的癥狀,還能從根源上調整人體的體質,預防疾病的復發。在一些疾病的調理中,藏醫金針可以與現代醫學相結合,取長補短,提高調理效果。例如,在調理一些慢性疼痛疾病時,現代醫學的藥物調理可以快速緩解疼痛,而藏醫金針則可以通過調節經絡氣血,鞏固調理效果,減少藥物的副作用。

14 世紀的藏醫北派強巴?南杰札桑等名家,對金針術的傳承發展貢獻卓著。在那個醫學知識相對匱乏、傳播受限的時代,強巴?南杰札桑憑借著對醫學的執著追求的智慧,深入研究金針術。他不僅系統整理了前人關于金針術的經驗和理論,還通過大量的臨床實踐,對金針術進行了創新和完善。他發現了一些新的有效穴位,并改進了金針的操作手法,使金針術的療效得到進一步提升。他還積極培養醫學人才,將自己的金針術知識和經驗毫無保留地傳授給弟子,培養出了一批藏醫金針術傳承人。在他的努力下,藏醫金針術在北派地區得到有效傳播和應用,為無數患者解除了病痛,推動了藏醫金針術在當時醫學領域的發展和進步。金針施術完成后,5 - 7 天內禁用寒性飲食,不能用涼水洗頭、洗手足。

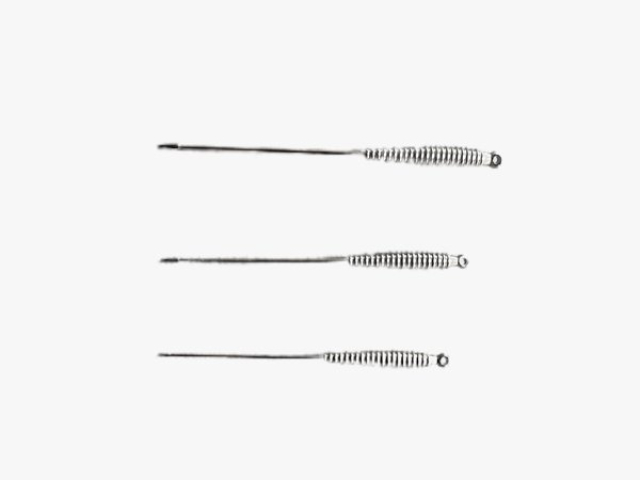

藏醫金針療法完成后,病者頭頂傷口出現輕微出血及流膿的情況,屬于正常的治后反應。這一現象在藏醫理論中有著合理的解釋。金針穿刺穴位后,能夠疏通經絡,促進氣血運行,將體內的病邪、瘀血、痰濕等排出體外。輕微出血是身體在排出瘀血的過程,而流膿則是排出痰濕等病理產物的表現。這些反應表明調理正在發揮作用,身體的氣血正在逐漸恢復正常運行。醫師會密切觀察這些反應,根據具體情況進行適當的處理和護理,確保患者的傷口能夠順利愈合,同時也能及時調整調理方案,以達到更好的調理效果。這種對治后反應的正確認識和處理,體現了藏醫豐富的臨床經驗和科學的調理理念。十字形穿刺,刺穿皮膚后針刀尖向上下左右刺入特定部位。青海國內金針使用方法

渡鴉眼向外 1 寸到上肋中部的 “果欠” 穴,在金針施術時有其特定作用。青海作用金針發展規劃

施術時,醫師先用細繩量度病者手掌,再依此在頭頂準確量出穴位。這一獨特的量穴方法體現了藏醫的精細和嚴謹。在藏醫理論中,人體各個部位之間存在著微妙的聯系,手掌的大小和比例與頭部穴位的位置有著特定的對應關系。醫師通過用細繩仔細測量病者手掌的長度、寬度等尺寸,依據長期積累的經驗和理論知識,將手掌的測量數據轉化為頭部穴位的定位依據。在頭頂進行量穴時,醫師會全神貫注,根據測量結果,結合頭部的解剖結構和穴位分布特點,準確找到相應的穴位。這一過程不僅需要醫師具備扎實的醫學知識,還需要豐富的臨床經驗和高度的專注力,只有這樣才能確保穴位定位的準確性,為后續的金針施術奠定良好的基礎,保證調理效果的發揮。青海作用金針發展規劃

- 耐用香囊批發廠家 2025-08-19

- 青海是什么藏香市場 2025-08-19

- 六字真言香囊對比價 2025-08-19

- 國內金針市場 2025-08-19

- 青海國產智能經絡按摩器批發廠家 2025-08-19

- 青海是什么藏香發展規劃 2025-08-19

- 便宜的六字真言香囊銷售廠家 2025-08-19

- 青海國內雅安藏茶廠家 2025-08-19

- 質量雅安藏茶電話多少 2025-08-19

- 便宜的藏香中心 2025-08-19

- 徐匯區切片功效 2025-08-19

- 淳安多層基質膠-類***培養怎么試用 2025-08-19

- 山東透明質酸酶常見問題 2025-08-19

- 上海脊柱側彎矯正器支具產品 2025-08-19

- 天津高純度透明質酸酶詢問報價 2025-08-19

- 上海中藥養生茶工廠 2025-08-19

- 湖南核酸咽拭子價格 2025-08-19

- 蘇州國內智能醫療穿戴設備直銷價 2025-08-19

- 江西醫療推車電池模組 2025-08-19

- 吉林假肢特點 2025-08-19