水果保鮮墊原產地

呼吸躍變型水果,如香蕉、芒果、獼猴桃等,在成熟過程中會出現呼吸速率驟然升高的現象,這一時期果實內乙烯大量合成,加速淀粉分解、葉綠素降解與細胞軟化,導致果實迅速成熟腐爛。針對這類水果,新型保鮮技術通過調控微環境中的氧氣與二氧化碳濃度,將乙烯生成量降低 40%-60%,有效延緩呼吸高峰的到來。同時,保鮮材料表面負載的天然劑,如殼聚糖與植物精油復合物,能在果實表面形成納米級抑菌膜,對灰霉菌、青霉菌等常見致腐菌的抑制率可達 85% 以上。雙重作用下,香蕉的貨架期從常規 7 天延長至 15-20 天,獼猴桃的硬度保持時間提升 3 倍,既保留了果實的營養成分,又減少了因過度成熟導致的損耗。其特殊微空間能阻礙細菌霉菌滋生,并降低催熟氣體濃度,使藍莓等水果保鮮期明顯延長。水果保鮮墊原產地

該保鮮盒通過"主動消殺+被動防護"實現空氣凈化:頂置光氫離子化裝置釋放羥基自由基(·OH),每秒分解3000個微生物細胞;側壁功能性纖維層則物理截留0.3μm以上微粒。經48小時密閉,盒內空氣細菌總數降至初始值1/20,霉菌孢子近乎絕跡。乙烯管理則依靠錳基氧化催化劑,將C?H?分解為CO?和H?O,轉化效率達95%。這種協同作用在獼猴桃儲存中尤為:低菌環境使果蒂腐病發生率從45%降至3%,乙烯濃度0.05ppm以下有效阻止了淀粉酶和果膠酶,硬果期延長至28天。多維保鮮使得貨架損耗率降低80%,物流半徑擴大至2000公里。櫻桃保鮮盒盒內空氣凈化配合呼吸調控,使藍莓維持脆嫩質地更持久。

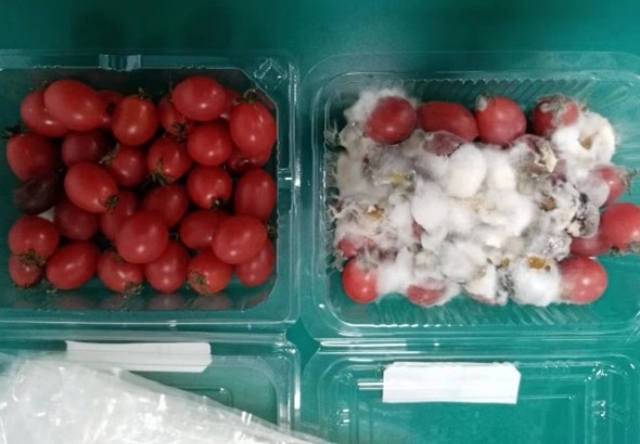

空氣凈化通過四級過濾實現:初效網攔截粉塵→駐極體熔噴層捕獲0.3μm微粒→UV-C燈滅活微生物→負離子發生器沉降懸浮菌。處理后空氣潔凈度達ISO 5級(≤3,520粒/m3),致病菌(如交鏈孢菌)檢出率為零。呼吸抑制則依賴智能氣調:當CO?濃度>12%時,納米閥自動開啟排氣,維持三羧酸循環關鍵酶(異檸檬酸脫氫酶)活性在基準值70%。雙重作用下,小番茄的呼吸熵(RQ值)穩定在0.85(正常1.2),能量代謝效率提升。表現為:果皮角質層增厚1.8μm,抗裂強度提升40%;多聚半乳糖醛酸酶(PG)活性峰值延遲6天出現,儲存18天后硬度仍>12N,可溶性固形物損失<5%,風味評分達新鮮果實的90%。

“慢生活” 保鮮空間是一個高度智能化的微生態調控系統。空間內的環境傳感器實時監測溫度、濕度、氣體成分與微生物濃度等數據,并通過 AI 算法自動調節各組件運行。紫外線殺菌模塊會在檢測到微生物濃度上升時,自動開啟低劑量循環照射,將空間內的初始菌量降低 90% 以上;乙烯智能吸附 - 解吸裝置則根據果實成熟度動態調節乙烯濃度,在儲存初期強力吸附乙烯,延緩果實成熟,臨近銷售期時緩慢釋放少量乙烯,誘導果實適度后熟。以香蕉為例,在該空間內,香蕉從青果到可食用狀態的轉變時間從 7 天延長至 15 天,且成熟過程更加均勻,避免了局部過熟或不熟的情況,真正實現了讓水果 “慢下來”,保持品質。雙效保鮮科技:空間抑菌率提升,果實代謝率下降。

藍莓保鮮難點在于果粉保護與延緩酒化。本系統通過三項技術應對:首先,盒內正壓環境(+5Pa)阻止外部空氣滲入,杜絕灰霉菌孢子傳播;其次,3D打印的內襯結構使果實懸浮接觸面積減少70%,避免壓傷導致的局部;關鍵的是采用智能氣調膜,維持O?:CO?=10%:15%的比例——此環境使病原菌葡聚糖合成酶失活,同時抑制乙醇脫氫酶(ADH)表達。數據顯示,儲存期間藍莓表面的酵母菌數量穩定在102CFU/g以下,遠低于酒化閾值(10?CFU/g);果糖轉化乙醇的速度降低83%,28天后可滴定酸仍保持0.8%以上,成功保留標志性酸甜平衡。保鮮盒內形成生態平衡:有害菌受抑制,催熟因子被中和。覆盆子保鮮盒出廠價格

微環境大幅削弱誘因,配合呼吸抑制作用,對漿果類保鮮效果尤為突出。水果保鮮墊原產地

該保鮮技術通過主動干預和優化紅參果(此處指特定品種或的草莓等)貯藏空間的**微生態平衡**,取得了雙重效益:直觀表現為**表面霉變現象減少**,深層次結果是其**內在固有的保鮮期(保持良好食用品質的時間)得到自然而然的延長**。傳統的果蔬貯藏環境中,空氣、包裝表面及果實自身攜帶的多種微生物(細菌、霉菌、酵母)構成了復雜的微生態。在適宜條件下(溫濕度、營養),微生物(如灰葡萄孢菌)可能迅速繁殖成為優勢種群,侵染果實導致表面菌斑、霉層(霉變)。該技術致力于打破這種不利的生態平衡,轉向利于保鮮的穩定狀態:首先,通過降低初始菌源(果實消毒、潔凈包裝)和物理隔絕,減少病原輸入。其次,手段是優化氣體環境(建立低O2、適度高CO2氛圍)。這種氣體組成本身就是一種強大的“生態選擇壓力”:它強力抑制了絕大多數好氧性霉菌和細菌的生長代謝,使其難以增殖甚至逐漸衰亡;而相對耐受或有益的微生物(如有助生物防治的拮,或影響較小的種群)則可能占據一定生態位。水果保鮮墊原產地

- 帕金森疾病小鼠售后服務 2025-08-19

- 黑莓保鮮盒價格 2025-08-19

- 韶關特色城市綠化管理圖片 2025-08-19

- 長安江貝中心蔬菜批發配送海鮮類 2025-08-19

- 花都區品牌城市綠化管理價錢 2025-08-19

- 杭州小面積別墅庭院花園 2025-08-19

- 安徽番茄施肥 2025-08-19

- 甘肅提高免疫力攀寶沸石大地之力營養素廠家供應 2025-08-19

- 新吳區什么是蔬菜大棚供應商家 2025-08-19

- 蘇州進口連棟大棚廠家直銷 2025-08-19